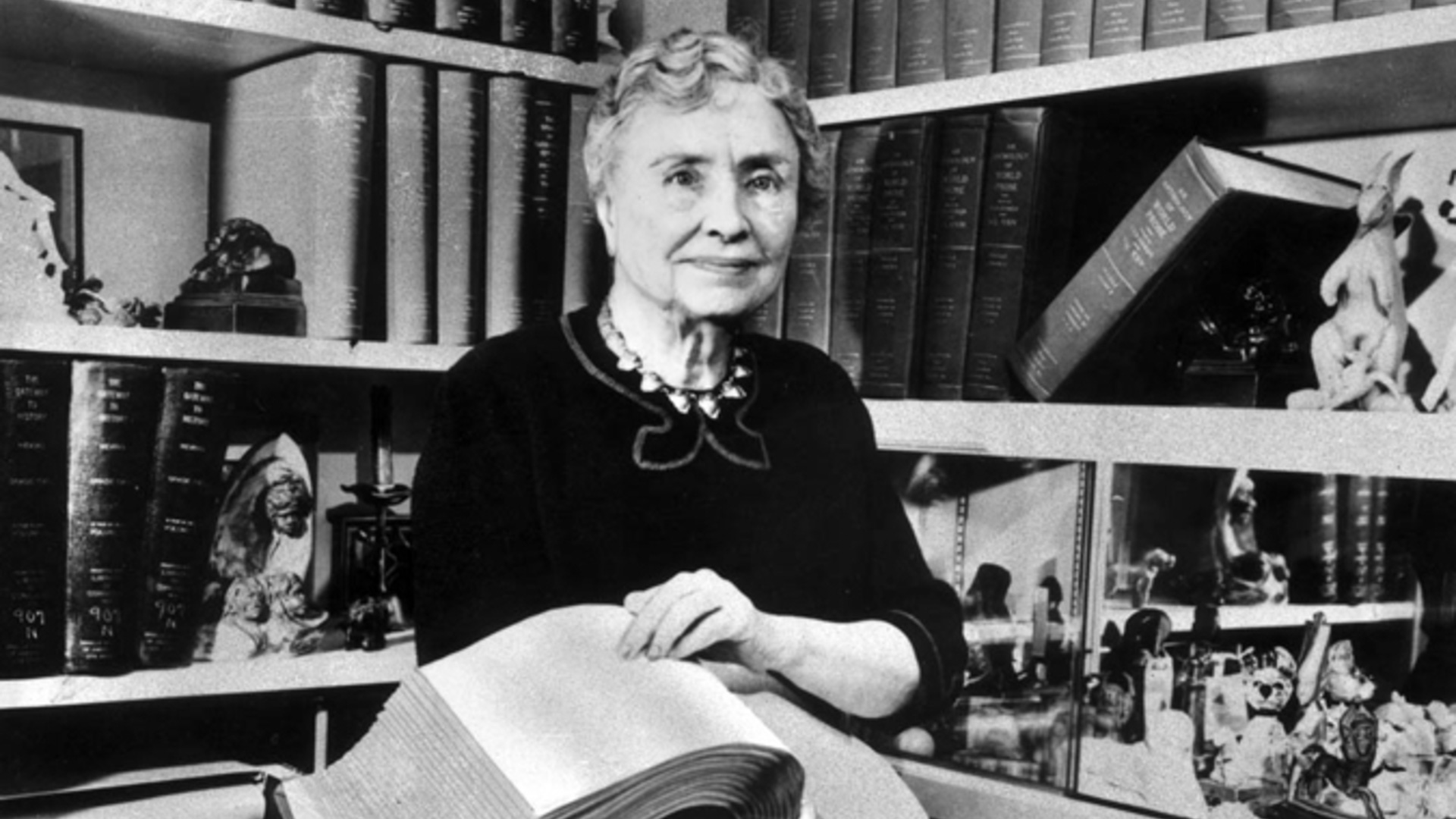

Nos

situamos en Tuscumia, Alabama, el 27 de junio de 1880. Allí nació una niña

completamente sana a la que sus padres, el capitán Arthur H. Keller y Kate Adams

Keller, nombraron Helen. Sin embargo, al año y medio de haber nacido, contrajo

una enfermedad que le dejaría unas secuelas irreparables para el resto de su

vida: ceguera, sordera e incapacidad de hablar. Determinaron que se trataba de

escarlatina o meningitis, aunque no se sabe con seguridad, pues a finales del

siglo XIX estas enfermedades eran más bien desconocidas.

A

pesar de su situación, la pequeña Helen consiguió comunicarse con sus padres

inventando sus propias señas. Estos

contactaron con Alexander Graham Bell, quien les aconsejó obtener ayuda del

Instituto Perkins para Ciegos en Massachusetts. Fue así cómo Helen conoció a la

que sería su guía y amiga por casi cincuenta años: Anne Sullivan, una profesora

que tan solo había empezado su carrera.

Al

principio no fue fácil; Helen había sido muy mimada por sus padres y carecía de

disciplina. Así pues, lo primero que exigió Anne fue aislar a la niña. El

momento más significativo sucedió cuando la pequeña asoció un gesto que su

profesora hacía con sus palmas con el concepto de “agua”. Desde entonces, Helen

fue aprendiendo a reconocer otros movimientos y a relacionarlos con los objetos

a los que estos correspondían.

La técnica que usó Anne Sullivan para que Helen aprendiese no solo a hablar, sino a pensar de forma inteligible, fue el método Tadoma, inventado a principios del siglo XX por Sophia Alcorn. Este consiste en que la persona sordociega sitúe sus dedos sobre la nariz, labios y garganta del hablante y perciba las vibraciones que emiten, con el fin de conocer los diferentes caracteres alfabéticos que componen las palabras de una lengua. Además de esto, Helen, a lo largo de su juventud, aprendió a leer en braille en varios idiomas, aparte de en su lengua materna.

Helen recibió una esmerada educación en el Instituto Perkins para Ciegos y en la Escuela Wright-Humason para Sordos. Más tarde, se graduó con honores en Radcliffe College, convirtiéndose en la primera persona sordociega en lograrlo.

Su propósito en la vida fue ayudar a personas como ella. Para ello, fundó una institución en 1915: Helen Keller International, dedicada a la integración de personas con discapacidad visual. Llegó a ser oradora y autora de fama mundial. Junto a Anne Sullivan, visitó decenas de países, y estableció amistad con celebridades como Charlie Chaplin y Mark Twain.

También fue una consumada socialista, apoyando a las clases trabajadoras mediante escritos y visitas frecuentes y convirtiéndose en miembro de la unión industrial Industrial Workers of the World (IWW).

Helen Keller nos dejó en junio de 1968, a los casi 88 años de edad. No obstante, esta gran activista sigue siendo una fuente de inspiración para las generaciones contemporáneas, que tendrán su recuerdo y su ejemplo de superación personal y adaptación a un mundo que no siempre es justo y que avanza inexorablemente.

Conozcamos

ahora un poco más sobre las personas sordociegas.

La

sordoceguera es una discapacidad que resulta de la combinación de dos

deficiencias sensoriales, la visual y la auditiva, y que, por tanto, genera problemas

de comunicación únicos y necesidades derivadas de la dificultad para percibir,

conocer y desenvolverse en el entorno.

Existen dos

tipos de sordoceguera: la congénita y la adquirida. La primera se da en caso de

haber nacido prematuramente y/o haber sufrido alguna enfermedad (rubeola,

sífilis, etc.) o síndrome (de Charge, Hurler, Cogan, entre otros). Por otro

lado, las personas con sordoceguera adquirida la obtienen, también, a

consecuencia de dolencias como la anoxia, tumores, ictus, síndromes como el de

Usher o el de Wolfram, etc., aunque ya de niños o con una edad más avanzada.

Hay que

comprender que esta discapacidad no afecta a los que la padecen de la misma manera,

es decir, se da en diferentes grados; mientras que algunas personas pueden conservar

un porcentaje de su visión, otras no, y lo mismo sucede con la audición. Dicho

esto, existen varios métodos de comunicación. Podemos dividirlos en tres

categorías: los sistemas alfabéticos, los no alfabéticos y otros sistemas.

Los sistemas

alfabéticos se basan en deletrear un mensaje, o sea, son dactilológicos, como

por ejemplo escribir con el dedo en la palma de la mano.

Los sistemas

no alfabéticos se utilizan en casos en los que se puedan comunicar palabras

mediante el uso de movimientos, como el lenguaje de signos.

Por último,

podemos encontrar otros sistemas, como las tablillas de comunicación, la

escritura braille, el método Tadoma (el usado por Helen Keller y Anne Sullivan,

para aprender a hablar por medio de vibraciones) y demás.

¿Y si te quedaran tres días antes de perder la vista y el oído?

Mi respuesta a esta pregunta es, como imagino que será la de la mayoría de mis compañeros, que aprovecharía al máximo esos tres días, como si mi vida fuese a acabar; aunque, en cierto modo, lo haría, ¿no es así? Quedaría completamente aislada del mundo, casi como si ya no perteneciera a él...

Helen Keller nos escribió, en resumidas cuentas, que apreciaría hasta el más mínimo detalle que, a las personas que disponemos de todos los sentidos, nos pasan inadvertidos o, mejor dicho, damos por hecho que siempre estarán ahí. Si no fuera capaz de ver las caras de mis seres queridos ni de oír sus voces, estoy segura de que caería en una profunda depresión. Aún así, haría de esos días una experiencia inolvidable para retenerlos el mayor tiempo posible en mi memoria, que, por lo menos, seguiría funcionando normalmente.

No contaré lo que tendría previsto hacer cada uno de esos días porque me parece redundante y aburrido. Además, si hay algo que me caracteriza es lo previsora que soy (entre otras cosas porque sufro de ansiedad). Por eso, pasaría horas del poco tiempo del que dispondría intentando recopilar tanta información como me fuera posible a cerca de esta condición con el fin de hacer de mi existencia una experiencia más llevadera. Por suerte, ahora contamos con instituciones que facilitan mucho las cosas a las personas con discapacidad, no como en la época de Helen en la que si tenías la fortuna de proceder de una familia acaudalada, a lo mejor podrías conseguir una convivencia aceptable con tu minusvalía.

Me pregunto si de verdad sería capaz de memorizar caras, fotografías, películas, melodías, voces... Creo que, cuando hay motivación, todo es posible. Por otro lado, también aprendería a disfrutar de los sentidos restantes: el gusto y el tacto. Y, por supuesto, seguiría comunicándome a través de mi voz; no todo está perdido.

De la misma manera, averiguaría, o incluso inventaría, un método para que los demás se comuniquen conmigo (a lo mejor vería vídeos a cerca de las técnicas que desarrollaron Anne Sullivan y Helen). O sea, que invertiría mis tres últimos días en ponerle a mi "futuro yo" las cosas más fáciles. Algo de lo que no disponía Helen Keller era de unos conocimientos previos, ya que contrajo esa terrible enfermedad siendo una bebé; yo tendría una gran ventaja al contar con una amplia base de datos. De todos modos, eso no quiere decir que no me gustaría seguir adquiriendo sabiduría; no hay nada en el mundo que no aprecie más que aprender cosas nuevas. Buscaría la forma de ser "normal", aunque creo que esa cualidad es inherente a todos nosotros.

Retomando mi idea inicial, y como respuesta definitiva a esa pregunta, me aseguraría de que mi vida no se detuviese ahí, al final de esas 72 horas. Puede parecer sofocante, el no ver ni oír, estoy segurísima de ello, pero el ser humano está hecho para adaptarse y sobrevivir. Y, contando con historias como la de Helen, me reconforta saber que se puede seguir disfrutando de todo lo que la vida tiene que ofrecer, aún cuando parte de ti queda atrás.

Comentarios

Publicar un comentario